安田財閥

安田財閥

安田財閥の歴史と現代企業のルーツを紐(ひも)解く

|

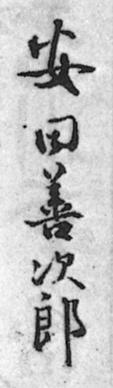

安田財閥の創始者・安田善次郎は一八六四年、江戸日本橋乗物町(現在の東京都中央区堀留)に露天の乾物商兼両替商・安田屋を開業した。二年後の一八六六年、日本橋小舟町に移り安田商店と改称。発足したばかりでまだ信用力のない明治新政府の不換紙幣や公債を率先して引き受け、その流通に積極的に協力。一八七〇年に正金金札等価通用布告がなされると、これらを額面引き換えし更なる巨万の利益を得ることになる。 この強固な資本を基盤に一八七六年、川崎八右衛門と共に日本橋小舟町に第三国立銀行を開業。また一八八〇年には、本体の安田商店を合本安田銀行に改組した。こうして資本金二〇万円、従業員三十一人、店鋪数三をもって銀行としての歴史が始まった。 明治の日本にあって、安田銀行は鉄道・築港などの大規模公共事業に資金を提供し、政府や自治体からの信頼を厚くする。東京市や大阪市もその中に含まれ、その後の富士銀行の本金庫業務(指定金融機関)としての地位、「公金の富士」の名声を築いていくこととなる。時代が大正に移ると、第一次世界大戦や関東大震災、それに続く不況によって社会情勢は不安定化。資金力・信用力が脆弱な中小の銀行は経営難に陥ったが、安田はこれを援助し、時には吸収・合併を行い預金者の救済にあたった。 こうして親密となった十一行が一九二三年に大合同、新・安田銀行となる。資本金一億五千万円、預金五億四千二百万円、貸出金五億二千百万円、店鋪数二百十一、従業員数三千七百人などいずれの分野でも国内首位となり、この座は一九七一年の第一勧業銀行誕生まで不動だった。 |